[ 半熟妖精記 ] 文:マスタードラゴン 絵:T-Joke

プロローグ 出会い

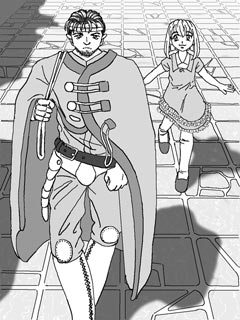

その男は一目で戦士とわかった。

大きな剣を腰に下げているのだから。

服装はやや薄手の皮鎧だ。全身を覆うタイプではなく、暑さを避けるため手や太股の裏側など他の部分でカバーできる所はうまくはずしている。

そして、その上から強すぎる日差しを避るための外套をかぶっていた。

ここは、熱帯地方の一都市。

昼間は40℃を軽く越え、夜でも30℃を下回ることはない。

中空にかかった太陽は容赦なく大地を照らし、陽炎が断ち上る。

この暑い最中に、戦場でもないのに鎧を着る物好きはそうはいない。

男は背中の大きめの袋に大半の荷物を入れて背負い、町の中央道路を北へ向かって歩いていた。

その後ろを物珍しげに、一人の少女が追いかける。

金色の髪を肩で切りそろえた栗色の瞳を持つ、かわいらしい少女だ。

フリルの付いたスカートを風になびかせて、異国から旅してきた戦士を追いかける。

よほど、流しの戦士が珍しいのだろう。その瞳は好奇心のためか、きらきらと輝いて見えた。

彼女を見る町の大人達も、その愛らしい姿に好意的な笑顔を向ける。

「おや、どこのお嬢さんだろうね。なかなか可愛いじゃないか」

「本当だな、無骨な戦士に似合わない可愛らしいお供だ」

そんな、たわいない冗談の会話も聞こえる。

戦士の方は気が付いているのかいないのか、全く気にすることもなく、真っ直ぐに北へと歩を進めている。

このまま進めばこの町からでてフェリシエル王国への道に続く街道に出ることになる。

戦士の歩くペースは少女には少し早いのだろう、駆け足でその後を追いかけなくてはならない。

だが、誰が気が付いただろう。

その少女が全く呼吸を乱すことも汗をかくこともなく、戦士を追い続けていることに。そして、彼女の影の異様に長い髪とその耳に……

町から出た戦士を相変わらず少女は追い続けた。

この町は、近くに深い大きな森を持っている。

そしてその森には、邪悪な

実際にそのダークエルフに出会った人間の数は百人をくだらない。

だが、そのまがまがしい黒い肌の妖精は人々に直接害を与えることはなかった。

せいぜい、食料か金銭を奪われると言う程度で、人を傷つけることも、人を殺すこともなかったという。

しかし、今までがそうだったからと言って、これからもそうだとは限らない。

もしかしたら、今日は犠牲者がでるのではないか。その不安が常にこの町の人間達にはつきまとっていた。

そんな土地柄であるから、子供を一人で町の外に行かせるなど言語道断である。

戦士を追いかけて外にでようとしている彼女に気が付いた大人は彼女を止めようとしたのだが、少女は全く気にもとめず大人達をやり過ごし戦士の後を追い続けた。

考えてみればおかしな事だった。

第一、少女の親は何をしているのだろう?

自分の娘を気にしていないのだろうか?

それとも、今頃必死に行方のしれない娘を捜しているのかもしれない。

だが、そんなことにお構いなしに、少女は戦士を追って町を出ていってしまったのだ。

その奇妙な影を引き連れて……

戦士が町を出てからも、自分の後ろを一人の少女が追いかけて来ている事に彼は気が付いていた。

町を出ればおとなしく帰ると思っていたのに、彼女は平気で付いてくる。

彼女をこのままにしておけば、その気がなくとも自分は誘拐犯扱いされるだろう。

戦士は歩みを止め少女を待った。

やがて、少女が戦士の元にやってくる。

男は顔をしかめ、少女に注意する。

「お嬢さん、そろそろ家に帰りなさい。ご両親が心配しているよ」

少女は頬を不満げに膨らませたが、やがて、素直に道を引き返した。

その後ろ姿を見て、おや? と彼は思った。

彼女を見送っていた彼の視線に一瞬映った彼女の影が、おかしな姿をしているような気がした。

しかし、彼女が素直に帰っていくので、気にするほどもないと思ったのだろうか、戦士は再び歩き始めた。

彼は気配を感じていた。

先ほどの少女と同じもののようだ。しかし、それは極めてかすかだ。おそらく、よほどの手慣れの戦士でも見落としてしまうほどに小さいだろう。

だが彼にはそれがわかった。彼の勘は人並み外れて優れていたのだ。

妙な気配だった。

普通の人間がここまで見事に気配を消せるものだろうか。

他人を追いながらこれほど見事に気配を消せる者など、余程手慣れの暗殺者か経験豊かな忍び、あるいは、名うての盗賊位しか考えられない。

少なくとも普通に暮らしている人間には不可能な技だ。

しかも、その主は年端もいかない少女なのだ。これは奇妙なことだ。

「なるほどな、そう言うことか」

彼は不意に納得したように頷いた。

彼の想像が正しければ、幼い姿のあの少女がプロの盗賊顔負けの尾行術を持っていることも、影が異なった姿を映していたのも説明が付く。

「何をするつもりか、最後までつきあってやろう」

男はそう呟くと、何もなかったように歩を進めた。

気づかれただろうか。

少女はそんな気がした。

あの男には、外見から受ける印象とは全く別の、得体の知れない迫力がある。

自分のことに気が付いても、あえて無視して、こちらの様子を見るくらいするだろう。

少女の人間離れした勘は、男の得体の知れない迫力と力を感じとっていた。

普通の人間にはとても見抜くことはできないその異様な力を、彼女はなんとなく感じていた。

奇妙な因縁であろう、お互いに相手がただ者でないと感じていたのだ。

(どうする? 止めておく?)

少女の心に囁く声。しかし、少女はゆっくりと首を横に振る。今更後へは引けなかった。

今日の獲物は彼と決めていた。ここでやめても、次の獲物に巡り会える保証はないのだ。それに、彼女には自信があった。

自分の力にも、相棒の力にも。いざとなれば逃げ切る程度の力は有るはずだ。

そう決心して、再び少女は歩き出した。

男に気づかれぬように木々の影を縫い足音を忍ばせて。

完璧といってもいいほどに気配を消して。

追う者、追われる者。

どちらもが、胸の奥に秘密を持って進んでゆく……。

やがて、夜が訪れた。

男は、街道の近くにある小さな水飲み場を今夜の宿と定めた。

小さな泉を中心に森が開墾されそれなりの広さの広場になっている。

街道からわかりやすい位置に立て札も用意され、街道と広場をつなぐ細道には雨宿りのための小さな小屋もあった。

そこはどうやら旅人のための宿であるらしい。泉の側には小さな石造りの釜もあり小屋の中でも外でも食事が出来るように作られていた。

少人数の旅人なら小屋の中でも食事がとれるように。大勢の場合ならテントなどを自分で用意して外で食事が出来るようになっているのだ。

男はわき水の近くにある石釜に枯れ木を集めて火を起こした。

獣避けとして、明かりとして、そして、食料の調理のために。

小屋に入らなかったのは、自分の後をつけてくる少女のためである。

小屋に入れば、彼女が行動しにくくなるだろう。あえて外で食事をとることで、彼女を挑発したのである。

目の前に小屋があるにも関わらず、野宿を始めた男が何を考えているのか。

これが自分を誘っているのは明白、それでも少女は自分の目的を果たそうと、静かに忍び寄った。

森の木々は彼女の味方にはならなかった。

だが、敵にもならない。彼女の姿を消すことはなくても、足音を忍ばせて近づく彼女のじゃまもしない。それが木々の精一杯の譲歩であった。

木々の間に肉の焼ける香ばしい香りが立ちこめる。その香りを楽しみながら、戦士は背中に背負っていた袋から酒を入れた小さな革袋を取りすと、蓋を開けて飲み始めた

やがて、至近距離まで近づいた少女は静かに機会をうかがう。

男は焼き上がった肉を眺め、満足したようにその肉を肴に酒をさらに飲む。

革袋を取り出した背負い袋の中には、路銀の入った重そうな財布がかすかに見えた。

油断しているのか、あるいは、誘っているのか?

少女には判断が付かない。だが、獲物を目の前にして大人しくしているわけにはいかない。

それに、彼女には切り札がある。たとえ誘っていても、相手の罠を破るくらいの芸はあるつもりだった。

自分自身を奮い立たせ、金髪のかわいい少女は、獲物をねらう獣の瞳で財布を見る。

外からはどれほど入っているか見当は付かない、しかし、旅の路銀なのだ。

しばらく食いつなぐことはできるはずだ。

森の中へ戻り、男と距離を置く。これから行う事に気づかれないように細心の注意を払う。

旅の戦士の中には魔法に敏感な者もいると聞く。気配を悟られて、警戒されてはもともこもない。

静かに呪文を口の中で呟く、ささやきのようなその旋律が彼女の体を覆いつくし……やがて、森に静寂が帰ってきた。

相変わらず、男は酒を飲んでいた。

ただし、ラッパ飲みではなく、ちびりちびりと舌に乗せるように味わっていた。

不意に、臭いが男の鼻を突いた。

それと同時に彼の懐にしまわれた短剣が、微かに震える。

「来たか」

男は小さく呟いた。普通なら不敵な笑みを浮かべてとでも表現するのかも知れないが、彼の顔には感情らしい物は殆ど浮かんでいない。

シャキィィン!

一閃した長剣が闇をなぎ払う!

「ひ!」

何もなかった闇の中から短い悲鳴が上がり、その中から金髪の少女が現れた。

いや、そう見えたのは、ほんの一瞬。

闇の衣が長剣に引き裂かれ、彼女の姿を隠しきれなくなったそのとき、一瞬だけ、垣間見えただけだった。

そして、そこにいるのは、先ほどの少女とは似てもにつかない少女。

わずかな夜風に愛撫を受けるその髪の毛は濃い藍色。腰のあたりまで長くのび、彼女の背中を隠すように守るように揺らめいている。

その瞳は赤銅色。肌の色は闇にとけ込んでしまいそうな褐色。

そして、その耳の形は先端がとがり異様に長くのびていた。

華奢なな印象というよりは、多少痩せすぎという感じだ。栄養失調と言うほどではないが、少々頼りない感じは否めない。

「そ……そんな……!!」

彼女は動揺した。自分の魔法が打ち消される等とは考えもしなかった。

「悪いな、俺は特別製でな。多少の魔法なら打ち消せるのさ」

「な!」

男の言葉に少女は短い悲鳴を上げた。自分の術がこうもあっさり破られるとは思いもしなかった。唯の戦士と侮っていたら魔法戦士だったのだ。それも並の魔法戦士ではない。相手の魔力を打ち消す力を持つ、魔法を扱う者にとっては天敵にも等しい特異体だったのだ。

「やはり、ダークエルフか……影を見たときもしやと思ったがな」

そう、少女の姿はダークエルフだった。

先ほどの金髪の姿は幻影の魔法であり、男の財布をねらって、姿を消したのもその応用である。

呆然としていた少女は、瞬時に立ち直った。目の前に突きつけられた切っ先が少女に現実を思い出させたらしい。少女は鋭く叫んだ!!

「フィレン!!」

彼女の呼びかけに答え、人の目に映らぬ相棒が力を振るう。

いつもの通り、彼女の呼びかけに答え、目眩ましの風が巻き起こる。

彼女の守護者である風の精霊は何時も彼女が危機に陥ったときには、こうして力を貸してくれた。そして、今回もその力で逃げ切れるはずだった。

「ダークエルフが風の精霊を使うとは珍しい」

男は静かに呟いた。ほとんど感情など感じられなかったが、それは感嘆のため息に他ならない。

彼は多くの知識を持っていたが、ダークエルフが精霊を使うという話は聞いたことがなかった。

一般的にダークエルフは強力な魔力を持ってはいるが、精霊を使役すると言うことはほとんど無い。そもそも、邪神を信奉する彼等に協力する精霊はそう多くないのが実状だ。ところが、少女の声に答えて"精霊"が力を貸しているのを彼は見たのだ。

このままでは、何をされるか分から無い。男は剣を再び振るう。

「フィレン!!」

少女が悲鳴を上げる。

彼女の目には、力を失って白い光を放つ球体へと変化する精霊の姿が映っていた。

「すまんな。何をされるかわからんからな」

悪びれることもなく、男は無造作に言い放った。彼は精霊の力の源に霊的にダメージを与え精霊の力を封じたのである。

手の中にあるその球体を男は少女の方に放ってよこす。彼女は慌ててその球体を両手で受けとめた。

「心配ない。半日も眠れば力を取り戻すさ」

ものすごい形相で自分を睨む少女に男は静かに答える。少女はその言葉に安堵の溜息を付くと、その光の玉を胸の奥に大事そうにしまった。

「あんたには色々文句も言いたいけど、今日はこれくらいで許してあげるわ!」

"ビシッ"と指さしながら大声で叫び終わると、いきなり、きびすを返して足早に去ろうとした。が。

「それでごまかせると思っているのかい?」

背中にぶつかった感情を感じさせないその冷たい言葉に、彼女の足はぴたりと止まる。

(……ちっ、ごまかしきれなかったか……)

少女は心の中で舌打ちすると、観念したのか男に向き合った。

「何でこんな所まで追ってきた? 狙っていることを公言しているようなものだぞ」

男の疑問はもっともだ。

こんな町から離れた場所まで年端も行かない少女が追ってきたとなれば、誰もが疑念を持つ。町の中でスリを働いた方がよほど確実と言うものだ。

「町の中でスリを働けば、いずれ噂が流れるからね、そうなったら商売にならないでしょ?

それに、町の連中に捕まったら殺されるかも知れないし、流しの戦士一人なら、何とか逃げられると思ったのよ」

少女は観念したのかあっさりと答えた。

開き直ったのかそこには悪びれた様子は全く無い。

「確かに、ダークエルフだと知られたら、殺されるだろうな」

ダークエルフ。

邪神に仕える証として、強大な魔力と褐色の肌を手に入れた呪わしき種族。

人間やエルフ達がもっとも忌み嫌っている一族。

その血を引く者は人間社会では生きていけない。そうと知られたらすぐに殺されるのだ。

その歴史故に人間達の間では、ダークエルフは殺しても罪にならないと言うのが常識なのである。

だが、目の前の少女は普通のダークエルフとは少々毛色が違うように感じる。

男は、幾度もダークエルフと戦ったことがあったのだ。

その違いを見いだす前に、彼女はキッと男を睨み付けた。

「あたしはダークエルフじゃないわ!!」

その言葉はすさまじい怒気を秘めていた。

その必死の形相には偽りには見えない、だが、彼女の身体的特徴は明らかにダークエルフの血のなせる技である。

男はその言葉にある憎悪に眉をひそめた。

すさまじいほどの憎悪。

それは、自分をダークエルフと呼んだ者に対する嫌悪。

そして、自分の中にあるダークエルフの血、全てのダークエルフに対する恐ろしいまでの怒りだった。

それを知った男は少女の正体を理解した。

「ハーフか?」

少女は怒りを含んだ表情でかすかにうなずいた。

その複雑な表情は、自分が人間の血を引く者として認められたこと、そして、紛れもなくダークエルフの血を引いていることを認めざるを得ないこと。この矛盾した思いによるものなのだろう。それを見て男は呟いた。

「珍しいな」

それは男の素直な感想だった。

ハーフ・ダークエルフ

人間とダークエルフの間に生まれる呪われた私生児。

だが、それは決して偶然の産物ではない。

ダークエルフの男によって、人間の女性が襲われた結果、生み出される悲運の子。

望まれずに生まれる、呪われた命達。

何故ダークエルフが人間の女性を襲い子どもを生ませるのか。

それは、ダークエルフに女が極めて少ないためだった。

ダークエルフに女性が少ない理由については、まだわかっていない。

だが、かつてこの世界を破壊しようとした虚無世界の邪神と契約したために、現界の全ての命を育むと讃えられる大聖母神、女神メセルリュースに見捨てられたが故、命を育む資格を失った。というのが定説となっている。

そして、希にダークエルフに生粋の女性が生まれても、彼女達が子どもを生むことは極めて少ない。

それ故に、ダークエルフは自分達に近い人間の女性に自分達の子を生ませるのだ。

本来、ダークエルフにもっとも近いのはエルフである。しかし、エルフとダークエルフはその力の性質が対極にあるため、互いの力が打ち消し合い、ダークエルフとエルフの混血には何の力も無くなる。

力を至上のものとするダークエルフにとっては自分達の力を受け継がないものは子孫とは認めない。

故に、ダークエルフは人間との混血によって子孫を残すのだ。

そして、人間との間に生まれた子ども達は、ある程度の年齢に達すると、ダークエルフ達の故郷へと帰ってゆく。

その体に呪われた血を持つが故に、決して人間に受け入れられることはない。

母親でさえわが子を忌み嫌い、その子らを捨て去る。

そして、子供達は人間に対する憎しみを心に植え込まれ、その憎しみを育て、ついにはこの世界全てを恨み、破壊するダークエルフの戦士となる。

一定の年齢に達したハーフ・ダークエルフは人の血を自らの意志で捨てることができる。そして、純粋なダークエルフとなり、ダークエルフの故郷へと帰ってゆくのだ。

目の前の少女は、人の血を捨てられる年齢になっている。それなのに、彼女はいまだ人の血を捨てていないらしい。彼女から感じた違和感もそのための物だったのだろう。

こんな事があるのだろうか?

男は自問自答した。

この年になるまで、彼女も人間の理不尽な仕打ちや身に覚えのない憎しみをぶつけられて、人間を憎んでいるはずだ。

それなのに彼女は人間の血や心を捨てるどころか、それを守るために必死になっているように見える。

そして、あのダークエルフへの恐ろしいまでの憎悪。

ハーフ・ダークエルフがダークエルフを憎むというのは、男にとって信じがたい事だった。

「なによ、あたしの顔がそんなに珍しいの!?」

男が自分を見つめていることに、少女は不満をぶつけた。しかしそれは戸惑いを隠すためのものだった。

今までこんなに近くで、他人と接したことなど無かった。

自分を間近で見ている存在がいる。しかも、憎悪でなく、好奇心を持って。

少女が見てきた人間達は皆一様に彼女を見ると敵意と殺意のこもった目を向けていた。嫌悪と憎悪をぶつけてきた。

どこを歩いても、いつ悪行をするのか、どんな呪いをはくのかと、行く先々で見知らぬ人間達から追い回され、監視されていたのだ。

そんな少女の戸惑いを感じて、男は何となく彼女が放っておけなくなってきた。

とはいえ、これほど気丈な少女のこと、同情で言い寄られても迷惑だと言うだろう。かといって、このままにしておくのも男には気が引ける。

ふいに、頭の中にある名案がひらめいた。男は少女に、かろうじて笑みといえる表情を作って言った。

「お嬢さん、一つ俺と賭をしないか?」

「賭?」

怪訝な表情で、少女は問い返した。

「そうだ、これから十日間、俺の財布をねらってみるのさ。

もしも、お嬢さんがそのあいだに俺から財布を奪えれば、お嬢さんの勝ち。

財布の中身は全て進呈しよう。ただし、俺が勝ったら、俺と一緒に旅をしないか?」

その提案を聞いて、少女は真っ赤になって怒りだした。

「冗談じゃないわよ。あたしに体を売れって言うの? このロリコン!」

少女は激怒した。

どうやら、男の提案を少女は勘違いしたらしい。見ず知らず男女が一緒に行動すると言うことは、時として、そういう関係を意味することを彼は知らなかったのである。だが、それを訂正することは男にはできなかった。

その気はないが、そうだと言ったところで彼女が納得するとは思えなかった。

どんな事を言っても言い訳ととられてしまうだろう。ただ、男には何故そんな風に取られてしまったのか全く理解できなかった。

時として男と女の間には感情において全く理解できないことがある、まして、普通の人間よりも著しく感情に対して無知な彼にはそれを理解しろと言う方が無理であろう。

ただ、これで、自分の提案を彼女が受け入れないと言うことは、いかに鈍感な彼でも予想は付いた。

「結構いい男だと思っていたのに、最っ低」

少女は軽蔑しきった視線を向ける。

「あたしの体をほしがるなんて幻滅だわ、所詮男なんてみんなそうなんだから!!」

まだ幼いながらも、ダークエルフの血のなせる技か、痩せ過ぎとも言える彼女の体だが、それでも、男を惑わせるには十分な色香を漂わせている。

それに釣られて、彼女を襲おうとした男達は数しれない。

何しろ、人間扱いされないハーフ・ダークエルフである。

たとえ、どんな仕打ちを受けようとも誰も助けてはくれないのだ。それどころか、そんな目にあっている彼女を廻りの人間達は平然と見ていた。

中には、彼女を襲う者達を無責任にけしかける者さえいたほどだ。

誰もが、彼女にとって恐怖の対象だった。

それでも、彼女は人間の世界にいたいと望んでいた。誰に望まれなくとも、彼女に命を与え全てを失った母がそれを望んでいたのだから……

「いいわ、但し、あんたの財布を見せてもらおうじゃない。

言っておくけど、あたしの身体は高いからね」

自分の発言のうかつさを呪っていた男は素直に財布を開けて、自分の全財産を地面に並べて見せた。

数十枚の金貨と銀貨、数百枚の銅貨。

大小さまざまの宝石。さらに胸元からは、大人の拳の半分ほどの巨大な宝石を純金の精巧な細工で飾りつけた首飾りまで出てきた。

地面に並べられたそれらの品々を見て少女は目を丸くした。

町の中で買い物をしている男を見たとき、ピンときた。この男は金を持っていると。

長い間、こんな生活をしていた彼女は、もって生まれたダークエルフの優れた勘を知らず知らずのうちに鍛えていたのだ。

そして、確信したからこそここまで追ってきたのだが、まさかこれほどとは思っていなかった。町を渡り歩く戦士が持ち歩くにしては、あまりにも多すぎる額である。宝石だけでも五年は遊んで暮らせるだけの価値がありそうだった。

「あんた……いったい何をしたのよ……」

少女の言葉は微かに震えていた。相手に弱みを見せてなるものかと気丈に振る舞ってはいるが、恐怖を完全に隠しきれなかった。

彼女は彼の正体に有る恐ろしい予感を覚えた。

どう考えても、こんな金額はまっとうな戦士には絶対に稼げないものだ。何か良からぬ方法で手に入れたとしか思えない。

この世界は戦争はそれほど多いわけではない。

人間同士の戦いはもとより、異人種達との争いも小競り合い程度で大規模な物はここ数百年起きていない。

異人種達の方が人間より能力的に勝っているため戦ったところで益は少なく、人間同士の戦いにしても、妖魔や魔獣の介入を恐れてあまり起こらないのだ。

多種族と対立関係にあるダークエルフにしても無益に戦いを起こすことはなかった。

ダークエルフの場合は人口を増やすことが極めて困難なため、一度戦力を消耗するとそれを立て直すために膨大な時間を必要とするためだ。

そのため、この世界で戦士が働ける機会は極めて少ない。

せいぜい盗賊狩りや町の自警団の助っ人。または商隊や金持ちの護衛として雇われるのはまだましな方で、食い詰めれば畑の作物を荒らす小動物や家畜を襲う野獣を退治するなどの極めて地味で低賃金の仕事をするしかない。

賞金稼ぎという手もあるが、これはどこにいるか分からない賞金首を探して捕らえなければならないため、手間も時間もかかるために、流しの戦士が気楽に出来るような甘い物ではない。その道を選んだ戦士はやがて、それを専門とする賞金稼ぎになり、戦争とは縁のない道へと進むことになる。

目の前の戦士の持つ金額は極めて不自然すぎる物だ。大きな戦争が頻繁に起きない限りこれほどの大金を稼げる手段など普通の戦士には無い。

戦士と見せかけて、実は盗賊、あるいは強盗だったのかもしれない。

どこかの都市の貴族か大商人の家から商売をして逃げる途中だったのかもしれない。

一瞬そう思ったが、それにしては盗賊らしくない。

第一、盗賊にしては剣を振るうのが様になっている。とても演技とは思えない。

おそらく、戦士であることは確かだろう。だが、ただの傭兵なのか。

戦士の中には雇い主から報酬を受け取った後、雇い主を殺して金品を強奪する

少女が自分の迂闊さを呪い己の不運を嘆きかけた時、男が答えた。

「何か勘違いしていないか?」

少女の表情を見て、男が声をかけた。いくら感情に対して鈍感な彼も相手の表情を読むことはある程度出来た。そのために故郷を出て修行の旅に出たと言っても過言ではないのだ。だてに何年もあちこちを放浪していたわけではない。

「心配しなくてもいい、俺は君が考えているような人間ではない」

だが少女はまだ疑っていた。彼女の表情から警戒の色がありありとにじみでている。

「確かに結構な金額だが、別に非合法な稼ぎではない」

男が言うにはこの金は色々な仕事で稼ぎ出したものだと言う。

戦い以外でもそれなりに稼ぐ事が出来る上に、彼はかなり腕の立つ戦士で、名前もそこそこに売れているらしく、名を証しさえすればほかの傭兵達とは別格の扱いをされるのだと言う。

そうして、数カ所の戦場で稼いだ金の残りがこれだけの金額になったと。

「まあ、傭兵なんて酒と女と武器以外に大して金を使わない人種だからな」

男はそう言って笑った。正確には彼女を安心させるために苦労して顔面の筋肉を動かしたのだ。無意識のうちに笑顔を作れるほどには、彼はまだ感情を自分の物にしている訳ではなかった。

そして、さらに説明を続けた。自分は女も買わないし、酒もたしなむ程度で他の連中より金の残りがいいのだ、とも。

「そこまで言うのなら信じてあげようじゃないの」

まだ釈然としない様子で少女は言った。納得したと言うより、無理に納得しようとしているのは明らかだ。

あまり信用できないが、彼女の目の前には滅多に見られない大金があるのだ。これほどの獲物を逃す気はない。これだけあれば10年あるいはそれ以上の期間、楽に生活していける。もちろん彼女はそのあいだ遊び暮らすわけではない。だが何かの時のために蓄えがほしかった。その意味でも、これはおいしい話だ。

「決まったな」

男は頷くと、少女に再びぎこちない笑顔を向けた。

「ゲームを始める前に、自己紹介しておこうか」

男はそう言ったが少女は横を向いてはき捨てた。

「あたしは生活と身体がかかっているのよ。ゲームだなんて軽く言うような相手には名乗れないわ」

男は肩をすくめた。どうやらもう一方の勘違いはとけなかったようだ。

結局、賭は明日の朝からと言うことになり、二人は山小屋の中で一泊することになった。

その夜。

静かに寝息をたてている男のベッドに、猫のように足音を忍ばせて近づいてくる者がいた。

闇にまぎれて、熟睡している男を冷ややかな瞳で見おろしているのは、あのハーフ・ダークエルフの少女だった。

「馬鹿みたい。スリと一緒の小屋で寝るなんてね」

男の財布は枕元に置いてある。今なら、子供でもたやすく盗める。少女はほくそ笑むと静かに財布に手を伸ばす。

「ごめんね、でも、スリとの約束を信じたあんたが馬鹿なのよ」

その手の中に確かな重みを伝える財布を握りしめ、少女は満足げな笑みを浮かべた。

そして、ちらりと男の寝顔を見る。

全く邪気のない寝顔。目を覚ましているときとはまるで別人だった。

目を覚ましていれば、魔法で気配と姿を隠した相手を見抜けるほど鋭い勘も、熟睡している今ではさすがに働かないと見える。もっとも、魔力で気配を隠さなければ彼ほどの戦士ならすぐに目を覚ましただろう。

少女はちらりと男の胸元に視線をやった。

そこには、大きな宝石を見事な金細工で飾り付けた首飾りがあるはずだった。

あれがもらえれば文句無しなのだが、さすがにそこまですれば気づかれるだろう。

それだけは避けたかった。

「できれば、首飾りも枕元に置いてほしかったな。寝にくいでしょうに……」

しかし、これ以上ここにいては気づかれてしまう恐れがある。早々に退散した方がいい。頭ではそう思っているのに、何となく離れ難かった。

ここまで無防備だと、流石に罪悪感を感じてしまう。彼女だって好きでスリなどやっているわけではない。それが悪いことだと言うことはわかっている。

だが、他に生きるための術がなかった。だから、仕方なくスリをしていた。

ただでさえ身よりのない子供はまともな職には付きにくい。まして、邪悪な種族の血を持っている彼女には、選択の余地など無かった。生きるためにしかたなくスリを働いていた。だがそれは悪循環だ。

ダークエルフの血を持つが故に人間達の嫌悪と憎悪と謗りをうけ、まともな人間として扱われず、生きる術をスリという犯罪に頼るほか無い。そして、それがばれるとさらに人々の嫌悪と憎悪が増していく。

永遠に続く止めることのできない輪。悪循環の地獄。

そして彼女はあきらめていた。自分を受け入れてくれる者などいないと。

そして彼女は捨てたのだ、自分が人の世界で”生活”するという希望を。

ただ、ダークエルフになりたくない、母の心を無にしたくない。その思いがかろうじて彼女に最後の一線を越えさせなかった。そして、彼女は人の世界で”生きる”ことを選んだ。例え、暮らすことは出来ずとも……

だが、彼に感じるのは罪悪感だけではなかった。

多分、これは好奇心なのかも知れない。この男に多少の興味があったのは事実だ。ダークエルフの血を引く者と知りながら彼には敵意や憎悪等の悪意が全く感じられなかった。その不思議な雰囲気と何よりその裕福な財力に魅力を感じていたのも事実だ。

「・・・・ううん、ダメ。

好奇心は身を滅ぼすだけ。つまらないことに関わって怪我でもしたらただの馬鹿よ」

彼女は頭を振って自分の中にある正体不明の感情や打算を振り払う。

つまらない感傷は大怪我の元である。事実、彼女は何度となく、好奇心や希望のせいで深い傷を負ったことがあった。

打算は簡単に納得した。確かに魅力的な財力。だが、あまりにも不自然だ。

彼は自分が潔白だと言っていたが、そんなことが信じられる訳がない。もしかしたら、やばい商売をしている人間かも知れない。関わりにならない方がいい。

彼女はそう結論づけた。人間など信じるだけ馬鹿を見るのだから。

彼女とて、初めからこんなに達観していたわけではない。

昔はもっと、人を信じることが出来たはずだった。少なくとも母が生きていた頃は。だが、母が逝ってしまい、一人で生き抜かねばならなくなった時、彼女は人の真の姿を見た。そして、母が何故若くして死ななければならなかったのか、その理由を理解した。

そして彼女は捨てた。人に受け入れられると言う希望を。人と一緒に静かに平穏に生きるという夢を。

この男とは、これ以上関わりにならない方がいい。そう結論を出す。そして、決断を出した彼女は足音を忍ばせて部屋を出た。これ以上長居は無用である。

彼女が部屋を出た後、眠っていたはずの男は小さく呟いた。それは、寝言ではなかった。

「やれやれ、どうやら彼女とは縁がなかったらしい」

すると彼しか居ないはずの部屋の中に別の声が静かに流れだした。

「私としてはその方が有り難いのですが……そうでもなさそうですよ」

笑いを含んだ声。それは、美しい女性の声音のようだった。姿の見えない声の主に驚く素振りも見せず男は答えた。

「そうか……それなら再会を楽しみにしよう……」

そこまで言うと、男は再び眠りの園に舞い戻った。

小屋を出てから無我夢中で走り続けて、気が付いたら既に東の空が明るくなっていた。

夜通し走ったため流石の彼女も体力と気力が尽きかけていた。しかし、懐にある確かな財布の重みが彼女に疲労を感じさせなかった。

そして、自分の家にたどり着いた時、やっと安心したのか、急激に眠気が襲ってくる。

彼女は素直に睡魔に従った。獲物を確かめるのは後の楽しみに取っておこう。

今は、一時の夢にまどろむのもおつなものだ。

少女は、寝室のベットに倒れ込むとそのまま深い眠りに落ちた。

朝日がゆっくりと空に上ってくる。明るい日差しの中、男は小屋を後にして北へと向かった。フェリシエル王国へ向かう道をまっすぐに……

二人の分かれた道が再び交わるかどうか。それは彼にもわからなかった。

縁があるなら又あえるだろう。会えないならばそれも又よし。

そう納得した男はそのまま真っ直ぐに歩いていった。振り返ることなく。

今日も空は晴れ渡っている。暑い一日になりそうだった。